皮枪套背后的抗战故事

■唐艳蓉

抗战时期杨勇伟使用的皮制手枪套。

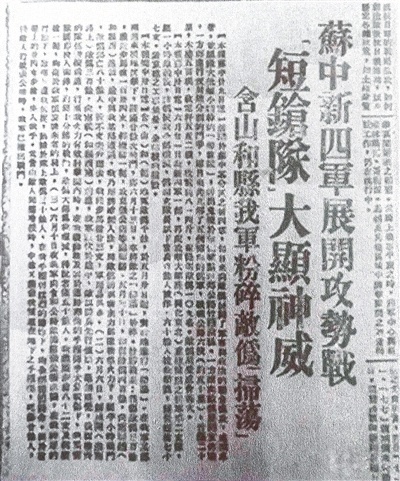

1943年7月3日,延安《解放日报》报道苏中“短枪队”大显神威。资料照片

在江苏盐城的新四军纪念馆中,珍藏着一件特殊文物——抗战时期新四军敌工英雄杨勇伟使用的皮制手枪套。这只不起眼的手枪套,曾伴随杨勇伟度过江苏南通反“清乡”斗争最艰难的岁月,见证了他带领的短枪队在当地掀起轰轰烈烈的袭据点、锄汉奸行动。

1943年2月下旬,为应对日伪军在苏中地区的“清乡”行动,苏中军区从公安局和南通县警卫团侦察排抽调20余名骨干,组建南通县政治保卫队,县警卫团政治干事杨勇伟任队长。该队主要承担打击日伪汉奸、破坏敌人交通线和搜集敌情情报等任务。因队员均配备短枪执行任务,政治保卫队也被称为短枪队。

短枪队正式组建后,杨勇伟立即组织队员开展战前准备:在日伪军全面“清乡”前熟悉全县重要集镇的地形,绘制精确的敌情地形图;通过反复演练,熟练掌握多种武器的使用方法;针对敌后作战特点,进行紧急情况处置、化装侦察、翻墙越障及泅渡涉水等训练。经过1个多月准备,全体队员军事素质显著提升,为即将到来的反“清乡”斗争奠定扎实基础。

与此同时,日伪军正加紧推进“清乡”计划,在南通周边构筑长逾200公里的竹篱笆封锁线。一日,短枪队获取一则情报:南京汪伪政府委派的一名“封锁”主任即将抵达天生港,实地检查封锁线构筑情况。经上级研判,此人对根据地威胁极大,遂将锄奸任务交由杨勇伟率短枪队执行。

天生港作为南通重要港口之一,扼守沪宁水路门户,人员物资往来频繁,战略地位极为重要,日伪军在此部署重兵把守。要在敌人严密戒备下除掉一名行踪不定的汉奸,其困难程度可想而知。加之任务紧急,短枪队对目标的具体情况,如外貌特征、衣着打扮、落脚地点等几乎一无所知,一切情报都需从零开始摸排。

接受任务后,杨勇伟向队员交代了集合时间与地点,随即化装成小老板潜入天生港。经几日走街串巷、多方侦察,他成功锁定目标。4月20日夜,短枪队直扑天生港旅馆,发现后院竹篱笆门已关闭后,众人合力扭开篱笆门,按照预先的分工行事:有人在门边警戒,杨勇伟与队员周伟潜入院内。二人闪过两道门,摸至老板厢房背后,听见屋内正在开堂会,间或传出阵阵笑声,喧闹一片。透过窗缝望去,那名“封锁”主任正倚窗而坐。杨勇伟将短枪轻搁窗台,瞄准目标果断扣动扳机。枪响瞬间,屋内众人惊愕。周伟厉声喝道:“不许动!”随即甩入一枚手榴弹,“轰”地炸响,旅馆顿时陷入混乱。

这是短枪队首次执行实战任务。撤离前,杨勇伟在现场散发传单,上书“飞檐走壁,来无踪,去无影”,落款“一枝梅”。此后,天生港除奸的故事不胫而走,在群众间广为流传。

不久,短枪队抓获十里坊据点的伪军排长,经教育使其改过自新。根据伪军排长提供的情报,短枪队在十里坊附近的公路上伏击了从南通驶往唐闸的日军,经激烈战斗,击毙日军4人、活捉1人。此后,短枪队又智擒四甲坝伪区长朱崇汉。在多次锄奸行动后,杨勇伟都要在现场留下落款“一枝梅”的传单。这一名号逐渐成为杨勇伟的代称,令日伪军闻风丧胆。在根据地群众眼中,杨勇伟成为智勇双全的抗日“侠客”,极大鼓舞了当地军民开展抗日行动。

后来有人问起,为何要用“一枝梅”这个名号?杨勇伟说道:“用这个名号,一是告诉老百姓,寒冷的冬天里还有报春的‘一枝梅’,抗战的最后胜利一定属于我们;二是让日伪军胆颤心寒,丧失斗志。”

在反“清乡”斗争的前6个月里,杨勇伟带领的短枪队进行了40余次战斗,击毙日伪军14人,俘敌13人,锄奸7人,缴获长短枪8支,犹如一把锐利的尖刀直插敌伪心脏。延安《解放日报》还对他们的英勇事迹进行了报道。

1986年4月,杨勇伟将自己在南通短枪队时使用的手枪套捐赠给新四军纪念馆。如今,历经八十余载风雨,手枪套的分量愈显厚重:不仅作为实物见证了新四军在敌后斗争的烽火硝烟,更承载着“不怕困难、不畏艰险、勇于斗争、敢于胜利”的新四军革命精神。