实施新时代立德树人工程

■梁天卓

教育是国之大计、党之大计。党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》指出:“办好人民满意的教育。实施新时代立德树人工程,促进思政课堂和社会课堂有效融合,加强体育、美育、劳动教育,完善教育评价体系。”站在新的历史起点上,我们必须以高度的政治自觉和行动自觉,实施新时代立德树人工程,进一步深化教育领域综合改革,努力办好人民满意的教育,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚实人才支撑。

“立德树人”思想植根于深厚的中华优秀传统文化。“立德”之论典出《左传·襄公二十四年》:“太上有立德,其次有立功,其次有立言”,明确强调“立德”为立身处世的最高境界;“树人”之说源自《管子·权修》:“一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人”,深刻阐释了“树人”需久久为功。在中国传统教育思想和实践中,道德教育始终居于核心和基础地位。《大学》开宗明义,“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。虽然各个历史时期的教育思想不尽相同,但一以贯之的是“立德”的价值观和“树人”的实践观,体现了对道德教育的重视和发展。

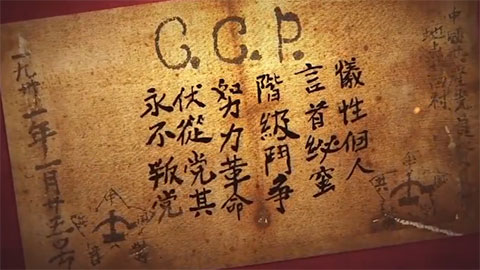

纵观我们党和国家教育事业发展历程,“立德树人”的理念如同一条鲜明红线贯穿始终,从有社会主义觉悟的有文化的劳动者,到有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人,再到德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,虽然其表述因时而变,但道德素质之于人才培养的核心地位始终没有变,体现了我们党在时代变革中对育人初心的坚守。这种一以贯之的重视,深刻反映了我们党对教育规律和人的发展规律的深刻认识与自觉运用。特别是党的十八大以来,我们党坚持把立德树人作为教育的根本任务,推动立德树人有机融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,科学回答了“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题,培养造就了大批可堪大用、能担重任的栋梁之才,确保党的事业和社会主义现代化强国建设后继有人。

重视青少年思想品德教育。学校是公民道德建设的重要阵地。必须把立德树人贯穿学校教育全过程,坚持社会主义办学方向,坚持育人为本、德育为先,把思想品德作为学生核心素养、纳入学业质量标准,构建德智体美劳全面培养的教育体系。要加强和改进新时代学校思想政治教育,遵循不同年龄阶段的道德认知规律,结合基础教育、职业教育、高等教育的不同特点,把公民道德建设的内容和要求体现到各学科教育中,体现到学科体系、教学体系、教材体系、管理体系建设中,把社会主义核心价值观和道德规范有效传授给学生。深化课程与教学改革,在课程设置上,加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育,加强社会主义先进文化、革命文化和中华优秀传统文化教育,分学段有序融入思想政治教育;在教学方法上,推行启发式、探究式教学,将价值引领、知识传授、能力培养融为一体,真正使传授知识过程成为道德教化过程。同时,家庭是社会的基本细胞,是道德养成的起点。要进一步弘扬中华民族传统家庭美德,倡导现代家庭文明观念,引导广大家庭重言传、重身教,用正确道德观念塑造美好心灵,推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚,让美德在家庭中生根、在亲情中升华。

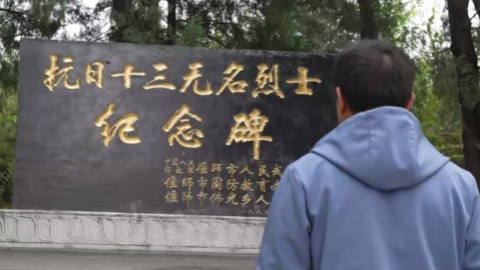

拓展道德实践空间阵地。各类阵地是面向广大青少年开展道德教育的基本依托,必须统筹推动价值引领、实践体验、环境营造,探索课上课下协同、校内校外一体、线上线下融合的育人机制。一方面,发挥好各类阵地道德教育作用。加强爱国主义教育基地和革命纪念设施建设保护利用,推进图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆、科技馆、青少年活动中心等公共文化设施建设,用好宣传栏、显示屏、广告牌等户外媒介,结合各自功能特点有针对性地开展道德教育。另一方面,抓好网络空间道德建设。深入实施网络内容建设工程,发展积极向上的网络文化,让科学理论、优秀文化充盈网络空间,加强网上热点话题和突发事件的正确引导、有效引导,明辨是非、分清善恶,让正确道德取向成为网络空间的主流。推动群众性精神文明创建活动向网上延伸,加强网络文明素养实践教育基地建设,强化网上道德示范引领,广泛开展劳动模范、时代楷模、道德模范、最美人物、身边好人、优秀志愿者等典型和事迹网上宣传活动,推动形成崇德向善、见贤思齐的网络文明环境。

加强师德师风建设。教师是立教之本、兴教之源,是教育发展的第一资源。老师对学生的影响,离不开老师的学识和能力,更离不开老师的人格和品德。习近平总书记高度重视教师队伍建设,强调“老师应该有言为士则、行为世范的自觉,不断提高自身道德修养,以模范行为影响和带动学生”。新征程上,必须把加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作来抓,不断健全中国特色教师教育体系,大力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。要始终把师德师风建设摆在首要位置,建立师德师风和学风建设长效机制,坚持师德师风第一评价标准和教书育人第一学术职责,引导教师以成为“大先生”为目标,始终做学生为学、为事、为人的榜样。同时,加强学术规范和学术道德教育,要求教师必须坚守职业道德、学术道德底线,对师德失范和学术不端行为“零容忍”并依规依纪严肃处理,不断稳固师德师风持续向好的形势。

(作者单位:中国人民大学)