非俭无以养廉

■石 爽

最近热播的电视剧《沉默的荣耀》里,中共台湾省工委书记蔡孝乾生活奢靡,被国民党特务盯上后,仍想着回去拿自己藏起的金条,被蹲守的特务抓捕。他侥幸逃脱后,仍不忘“享受生活”,擅自进城吃西餐,结果再次被捕。最终,他变节投敌,供出吴石等地下工作者的名单资料,导致台湾地下党组织几乎被完全摧毁。这也告诫我们,保持俭朴之风和廉洁之风对于一个人的成长多么重要。

“俭者,德之共也”“廉者,政之本也”。俭和廉,就像一对孪生兄弟,密不可分。“居官之所恃者,在廉。其所以能廉者,在俭”“士非俭无以养廉,非廉无以养德”“惟淡可以从俭,惟俭可以养廉”“欲为清白吏,必自节用始”……这些凝结着历史经验教训的箴言警句,无不阐明俭能守廉养廉、廉能持俭兴俭的道理。

《澄怀园语》一书讲了这样一个故事:明代左光斗曾在乡试期间向主考官陈大绶递上“红柬”拜谢。陈大绶不仅推却了“红柬”,还告诫左光斗,“今日行事俭,即异日做官清,不就此跕定脚跟,后难措手”。左光斗铭记教诲,严以律己,一生为官清廉,被誉为“铁面御史”,还专门写下“俸薄俭常足,官卑清自尊”自勉。

保持勤俭和清廉之风,是一个人修身立业的道德基础,也是一个人为官从政的必备素质。司马光在《训俭示康》一文中说:“夫俭则寡欲,君子寡欲,则不役于物,可以直道而行;小人寡欲,则能谨身节用,远罪丰家。”意思是说,如果一个人能够持之以俭,贪欲就会减少,如果为官就能正道直行,不被外物所役使;如果是普通百姓,精打细算地过日子,也能够衣食无虞,远离犯罪的深渊。

一代廉吏于成龙,百姓赠其雅号“于青菜”,他不仅日食粗粝一盂,粥糜一匙,侑以青菜,终年不知肉味,灾荒之年以糠代粮,还时常把节余的口粮和薪俸用于救济灾民。百姓自编歌谣赞颂他:“要得清廉分数足,唯学于公食糠粥。”

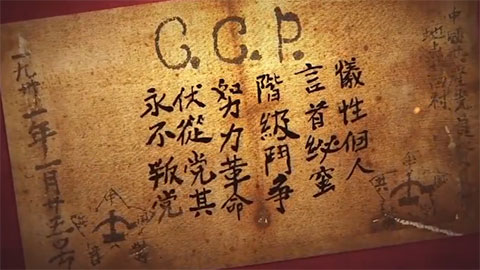

作为中华优秀传统文化的忠实继承者和发展者,中国共产党始终把勤俭节约、廉洁奉公作为传家之宝。毛泽东同志一件睡衣穿了20多年,周恩来同志就餐时不浪费一粒米,焦裕禄同志一条被子缝缝补补打有42个补丁……一代代优秀的共产党人,始终保持着厉行节约、艰苦朴素的生活作风,彰显着共产党员的政治本色和高风亮节。

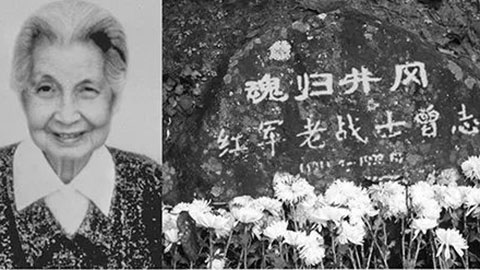

1935年1月,红10军团军政委员会主席方志敏不幸被俘,敌人对他搜身检查。让敌人万万没有想到的是,像方志敏这样的“大官”,身上除了一支自来水笔和一块旧表,再也找不出什么值钱的东西。正如他自己所说:“清贫,洁白朴素的生活,正是我们革命者能够战胜许多困难的地方!”

习主席强调,生活是工作的基础,生活上做不到自觉自律,工作就难以做到清正廉明。对于党员干部来说,崇俭尚廉既是个人身心健康的重要保障,也是形成良好政治生态和时代风尚的必要条件。正如革命前辈徐特立所说:“俭朴的生活,不但可以使精神愉快,而且可以培养革命品质。”忠诚履行使命的模范指挥员杨业功一生坚守着两个阵地:一个是导弹阵地,一个是气节阵地。党员干部的心田也犹如一块“阵地”,不用俭朴之风、清廉之风填满,享乐主义、奢靡之风就会乘虚而入。

新修订的《中国共产党纪律处分条例》,新增了对铺张浪费行为的处分规定,目的就在于引导党员“坚持勤俭节约、反对铺张浪费”。从那些腐败领导干部的案例中不难看出,很多就是因为禁不住诱惑与考验,贪图享乐、虚荣攀比,沉迷于觥筹交错、沉醉于灯红酒绿,最终酿成了快乐一时、痛苦终生的悲剧。

全军10位挂像英模之一的苏宁,曾被中央军委授予“献身国防现代化的模范干部”荣誉称号,在担任某炮兵团参谋长时,为保护战友身受重伤,抢救无效光荣牺牲。家人在整理他的遗物时发现,他身上常穿的那件蓝色线衣,缝了好多次;沾满鲜血的绒衣绒裤,里边已磨得没了绒毛。其实,苏宁出身于干部家庭,家里生活条件不差。苏宁却认为:“我并不是舍不得消费,而是觉得这样生活心里更踏实、身上更得劲儿。”

历览前贤国与家,成由勤俭败由奢。党员干部应带头过紧日子,勤俭办一切事业,坚持工作上向高标准看齐、生活上向低标准看齐,主动抵制享乐主义、奢靡之风,自觉净化社交圈、生活圈、朋友圈,以优良作风振奋精神、激发斗志、树立形象、赢得兵心。