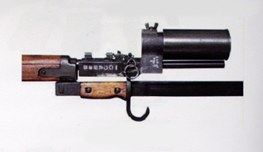

7、掷弹筒

日军八九式掷弹筒提起日军的八九式掷弹筒,人们会感到生疏,但是说起小日本的“手炮”,中国抗日军民可是远近皆知,记忆颇深。因为八九式掷弹筒体积小,长短跟人的小臂差不多。它是50米到500米距离上火力杀伤的利器。

日军在实战中发现,50米以内是手榴弹的有效杀伤区域;500米以上是火炮的有效杀伤区域,而在二者之间却是一个压制火力的空白区域。为了解决50米到500米的距离上压制火力薄弱的问题,日本于1929年即日本皇纪二五八九年研制出八九式掷弹筒,并以其体积小、重量轻、机动性好等优点,被美、苏等国称为“日本陆军极具创意的一种步兵支援武器”。

八九式掷弹筒射角大,弹道弯曲,可杀伤躲藏在工事和隐蔽物后的目标;体积小,发射筒长254毫米,重仅4公斤,便于携带,可随一线步兵行动,并随时提供曲射火炮支援;操作方便,虽然也像迫击炮那样将弹体从炮口放入,但并非通过自由落体击发,而是在炮弹落入炮管底部后,手工操作发射装置,将榴弹推出炮管。这种击发方式的好处在于易于操作,可发射手榴弹、燃烧弹等多种弹体;爆炸半径约10米,对50米到500米距离上的集群目标杀伤力较大。如八路军晋察冀军区部队在百团大战第二阶段攻打涞源作战中,就因遭到日军密集掷弹筒的严重杀伤,被迫放弃攻城。

但八九式掷弹筒也存在严重缺陷,它射速较慢,远远比不上轻型迫击炮;由于没有瞄准具,只能由炮手用手固定进行概略瞄准,射击时靠的是射手的感觉和经验,这就使命中率存在着很大的运气成分,而且掷弹筒发射的榴弹,不像迫击炮弹那样有控制方向和弹着点的尾翼,从而导致射击精度不高。

日军掷弹筒

中国军队仿制的掷弹筒 抗战期间,中国军队曾大量仿制装备掷弹筒,仅国民党军队就仿造了4万个以上。不过,掷弹筒射击的训练不容易,炮弹是否能击中目标,主要看炮手的个人素质或经验。鉴于中国军队一线连队士兵伤亡较大,一场战役下来,老兵或是伤亡,或是因功提升为军官,这种流水式的新老交替,往往造成一线连队可操作掷弹筒的战斗骨干大面积空缺,从而使中国军队掷弹筒的威力也大打折扣。基于广大兵员缺乏掷弹筒的基本训练,中国军队最终放弃发展掷弹筒,转而发展射击距离较近的轻型迫击炮。

由于日军装备大量掷弹筒,中国军队一线步兵又缺乏相对应的近距离火力支援,常常在50—500米的区域内遭到日军掷弹筒严重压制。即使中国军队此后开发了六O式超轻型迫击炮,仍难以压制日军众多掷弹筒在超近距离上发扬火力。