太行山上的“生命守护者”

■ 朱琪 卢东方

在太行山的崇山峻岭间,常年活跃着一支名叫“太行医疗队”的迷彩队伍,它由联勤保障部队第九八五医院组建,足迹遍布山西省10个地市,累计行程超过2.3万公里,开展巡诊义诊500余场,免费为10万余名老区军民送去优质医疗服务,用医德医术守护着部队官兵和老区群众的生命健康。

姓军为兵的“健康卫士”

盛夏时节,太行医疗队抽组多学科专家团队,奔赴多个基层部队开展健康巡诊。从热射病防治到战创伤急救,从个性化诊疗到健康专题教育,医护人员用“移动三甲医院”的标准,将优质医疗资源精准投送到每一个需要的官兵身边。

近年来,太行医疗队持续为驻军官兵提供训练伤防治、健康体检、健康教育等服务保障。在空军某场站,专家们跪地示范训练伤防护技巧;在海军某医院诊室,口腔科医生认真讲解口腔护理要领……这支流动的医疗队伍,十年如一日地在训练场与哨所间跋涉,用年均5000公里的足迹织就了一张健康保障网。

官兵需求在哪里,为兵服务就延伸到哪里。医疗队深知定期巡诊不能从根本上解决官兵的就医需求,他们在送上药品与设备的同时,更加注重对基层医院的技术帮带。医疗队通过“专家驻点”“骨干培养”等创新机制,先后为基层部队培育了一批全科医生和技术骨干,真正实现了从“输血”到“造血”的质变。

越是偏远的哨所,越需要听见白衣战士的脚步声。当官兵们能在营区享受全科诊疗,当基层军医能独立完成复杂处置,在这条横跨太行山的健康防线上,太行医疗队用实际行动让官兵们拥有了最坚实的健康后盾。

军民情谊的双向奔赴

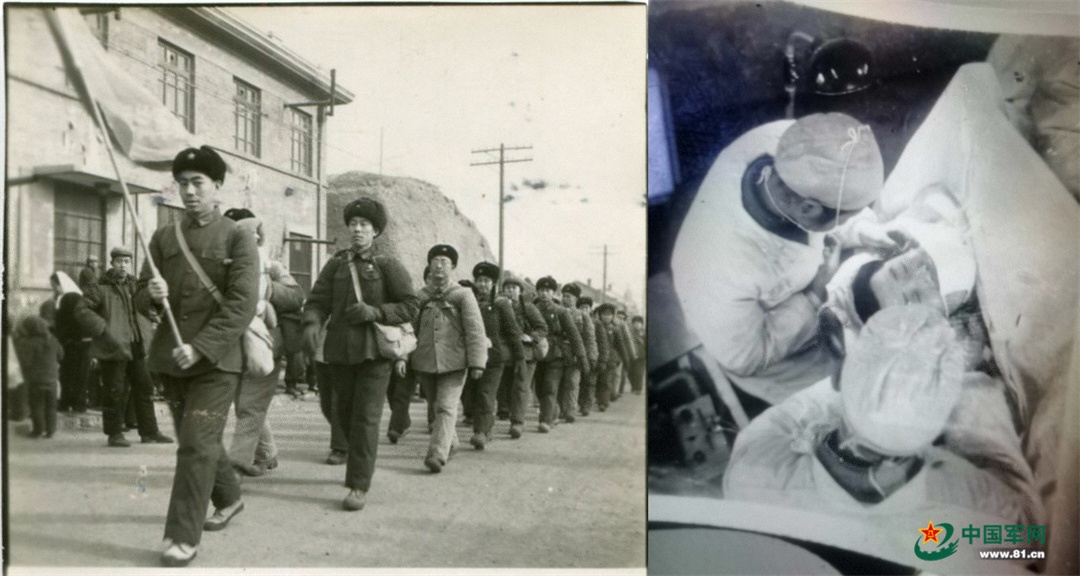

泛黄的老照片里,是上世纪军医跋山涉水为群众义诊的身影,在第九八五医院院史馆与山西忻州老区之间,一条跨越时空的“健康纽带”将军民鱼水情紧紧缠绕。

第九八五医院院史馆中珍藏的医疗队义诊照片。

在革命老区北三泉村,62岁的王大妈听说省城大医院的专家要来,特地起了个大早。老年医学科主任李芝兰一边为她测量血压,一边询问着她的病史和用药情况。临走时,王大妈把李芝兰开具的“健康药方”小心翼翼地揣进了口袋。

在定襄县西关村,72岁的张大爷手里攥着发黄的病历,盼来了骨科专家乔文杰医生。经过仔细检查,乔医生不仅开出处方、送上免费药品,还手把手教老人日常保养的方法。“腿疼了好多年”“去城里医院太折腾”的难题就这样被化解了。

从院史馆的老照片到太行山上的巡诊车,从战争年代的战地救护到和平时期的健康扶贫,太行医疗队始终践行着“人民至上”的医者仁心。这就是最珍贵的“传家宝”——不是锁在展柜里的历史,而是流淌在血脉中的精神基因。

红色精神的薪火相传

寻访老革命老英雄,是医疗队每次义诊活动中必不可少的行程。在为他们送医送药的过程中,队员们触摸到的不仅是岁月的痕迹,更是一本活生生的革命教科书。

在怀仁光荣院,102岁的抗美援朝老兵王财颤抖地举起右手,向队员们敬礼致谢。重症医学科主任李飒本能地立正回礼,两个不同时代的军人隔着七十载烽烟完成了一次无言的传承。

91岁的老兵王占山在战场上被炮弹震坏了耳朵,听力严重受损,但却依然能清晰报出当年的部队番号。这种穿越时空、刻在骨子里的记忆,让在场的医护人员深受触动。

在怀仁光荣院,102岁的抗美援朝老兵向医护人员敬礼致谢。

这样的“红色义诊”早已超越医疗行为本身。正如队员们所说,这不是简单的义诊,而是一次次“用听诊器聆听历史心跳”的特殊党课,是一场跨越时空的精神传承,它没有停留在口号上,而是体现在每一次问诊、每一张处方、每一个军礼之中。

当医疗队的巡诊车驶过盘山公路,车轮碾过的每一寸土地都在续写着姓军为兵、服务人民的使命担当——这是医者对患者的承诺,更是后辈对先烈的誓言。

素材整理: 张晓伟 白子祺 张静晶 张旭