五棵雪松(下)

■陈洁 解放军报特约通讯员 张勤琳

和雪松一样,想要当一名合格的巡线兵,战士们必先经历一番与自然的“较量”。

巡线路位于雪山的褶皱之中,不少地带陡峭难行,在很多地方的巡线兵开始对一些线路采用车巡时,这里的战士依然靠着徒步巡护通信线路。来回10多公里的山路,一行人早上出发,天黑了才能返回驻地。

高原山路复杂崎岖,危险重重。每次出发巡线,队伍里一定要有一名经验丰富的老兵引路,防止大家迷路或是发生险情。

海拔超过5200米的点位,一年四季积雪不化。弯弯曲曲的路面上,积雪下还时常隐藏着冰层。为了防止脚下打滑,大家已经习惯了走路时降低身体重心,遇上狭窄的峭壁,有时手脚并用才能爬过去。

中士达瓦还记得刚来机务站时,为了尽快熟悉工作,他会认真记下线路的走向、标石的编号以及地形的变化,夜晚躺在床上还在脑海里“过电影”。如今,这些早就刻印在心里的记忆,已和他的军旅生涯深深缠绕、无法分割。

越往上走,山风越大,还夹杂着雪粒。在海拔5000多米的地方,新兵时的达瓦第一次尝试爬上5米高的线杆检修光缆时,冷风乍起,他抱着微微晃动的线杆,吓得不敢睁眼。等咬着牙完成任务回到地面,只觉得呼吸急促、浑身瘫软。

经历了严酷自然环境的洗礼,现在的达瓦已经能在业务上独当一面,爬杆速度更是数一数二。前年营部组织的一场专业技能比武中,他获得爬杆作业第一名的优异成绩。

“相比与自然的‘较量’,我们最怕的是线路不通。”极端天气还“考验”着维修设备的性能,有时温度过低,会导致熔接机“罢工”。达瓦说,以往大家为了让熔接机快点工作,便轮流把它抱在怀里回暖;现在,有了便携式供暖炉为熔接机保温,抢修线路时再也不用那么“狼狈”。

去年,邛多江机务站被信息支援部队评选为“敬业奉献先锋”,达瓦代表大家前往北京领奖并发表感言。远在千里之外的战友们在机务站收看现场直播,看着达瓦举着奖杯时那自信且坚毅的脸庞,禁不住欢呼雀跃:“心里很激动,这些年的坚守和付出被战友们看到和认可,值了!”

达瓦回来后,大家迫不及待地拉着他在雪松下合影,想让朝夕相伴的几个“老朋友”也见证属于他们的荣耀。后来,这张合影被贴在了荣誉室的照片墙上,大家没事时总喜欢看一看。

“我们对雪松有着特殊的情感。”只要说起5棵雪松,机务站的战士总是格外欢喜,一些人眼眶里甚至涌出激动的泪水。特殊的情感,源于气质的接近。机务站的士兵和雪松一样有韧劲,能吃苦。

二级上士丁佳伟回忆起多年前的生活。那时,营区里条件十分简陋,连路都是大家脚踩出来的。为了在荒芜的驻地铺出路来,大家一有时间就去山坡上捡石头。可这里的石块大多棱角分明、十分锋利,战士们必须戴着手套扒开乱石,在里面找一些相对圆润的石块,再用锉刀进行打磨加工。

耗费了两三个月的时间,几条小路终于铺好,战士们的双手也变得又黑又皱。但大家很开心,非常珍惜一点一滴建起的家园。

随着边防建设越来越好,院子里铺上了水泥路,只有一条通往后山草场的石子路还保留着。每次踩在那条羊肠小路上,丁佳伟都能想起和战友们一起挥洒汗水的时光:“人和树一样,只要坚持下去,荒凉的高原上也会活出不荒凉的人生。”

二级上士王宁也曾担任机务站班长。为了减少通信故障发生率,他带着笔和本,沿着那条熟悉的巡线路走了不知多少遍,一处一处详细记录下每一个通信易断点的位置。经过一个月的调研,他发现规律,并整理出一份报告呈送营部。

营领导高度重视,业务骨干组队很快到现场实地勘察,并提出线路改造方案。历时半年艰苦施工,工程终于圆满完成。优化后的光缆线路,故障发生率大幅下降。

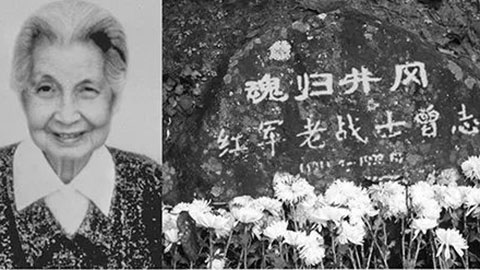

时光荏苒。如今,5棵雪松在高原挺立了整整10个年头,已经长到碗口粗细、3米多高,枝干遒劲、针叶如簇。在荒芜的雪山上,这几点绿色看似毫不起眼,实则早就植进了大家的心里,浓得化不开。这些年,邛多江机务站总有老兵离开,有新兵到来。但无论是谁,每名在这里驻守过的士兵心里都有一个和雪松的故事。

中士郭靖喜欢捡些掉在地上的松针夹在书里,闻着清香的气味,他总觉得心里都透亮了;上等兵覃达的母亲担心他能否适应高原的生活,不时打来电话嘘寒问暖,他最常说的一句话是“妈,放心吧,你看,雪松都能在这里扎根,我也能当一个优秀的兵”……

(本文刊于2025年11月3日《解放军报》“中国边关”版)

(主播:朱勇)