经典旋律里的红色密码

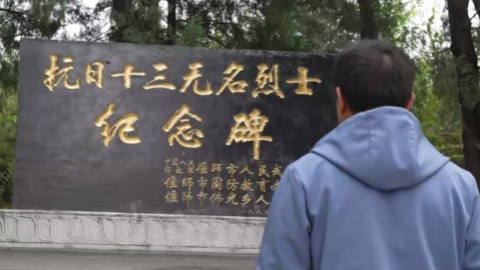

诞生于抗战,奏响于开国大典

这首歌什么时候听都很燃

“向前!向前!向前!我们的队伍向太阳……”

这是每个中国人都耳熟能详的旋律,即便未曾踏入军营,也总能随着这激昂的节奏哼唱几句。这便是《中国人民解放军进行曲》,也是我们引以为傲的《中国人民解放军军歌》。

它诞生于革命圣地延安,1939年,郑律成与公木在陕北的窑洞中携手创作,用音符铸就了这段穿越时空的嘹亮号角。

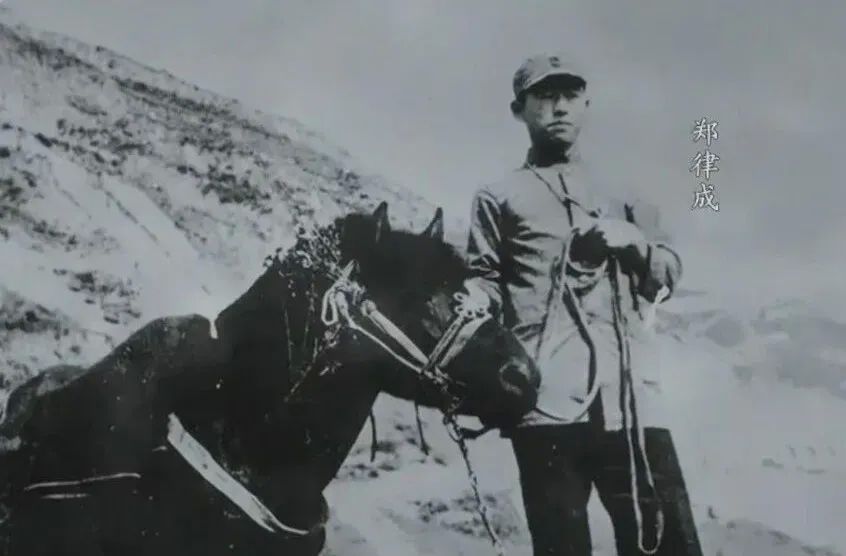

曲作者郑律成

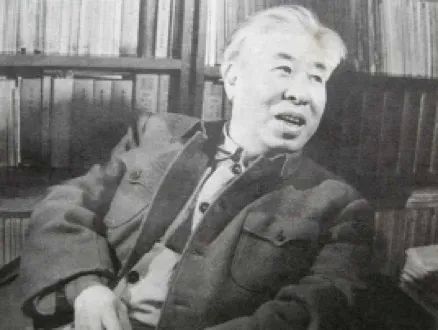

郑律成,1914年生于朝鲜全罗南道光州,1933年与一批朝鲜爱国青年一同来到中国,并于1937年前往延安。公木(本名张永年),1910年出生于河北束鹿(今辛集市),亦是经典影片《英雄儿女》主题曲《英雄赞歌》的词作者。

词作者公木

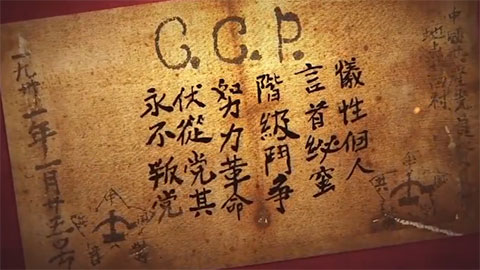

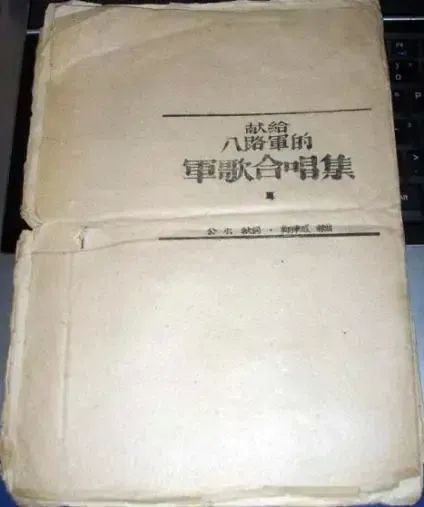

两人在延安相识后,志趣相投,彼此欣赏,经过商议,决定共同创作八首歌曲,组成《八路军大合唱》——其中“八”这一数字,正是为了突出“八路军”的象征意义。

八路军战士奋勇杀敌的英姿,深深烙印在公木心中,激荡着他的创作灵感。很快,他一气呵成写下《八路军军歌》《八路军进行曲》《骑兵歌》《炮兵歌》《军民一家》等多首歌词,连同此前写就的《子夜岗兵颂》,共同构成了一曲壮丽诗篇。

创作过程中,公木每完成一首歌词,郑律成便接过去谱曲。在那个物资极度匮乏的年代,没有钢琴,也没有手风琴,郑律成只能靠身边的一切来创作——他摇头晃脑地哼唱,双手比划着节奏,桌子、椅子、石头、木棍……凡是能发出声响的物件,都被他拿来当作创作的媒介。

经过公木和郑律成倾心打磨,《八路军大合唱》全部编曲完成,1939年冬,在延安首演。八首歌曲朗朗上口,一经演出,便迅速传唱开来。其中,《八路军军歌》与《八路军进行曲》两首作品,传唱尤为广泛,成为影响深远的经典之作。

这首激昂澎湃的《八路军进行曲》,以其深沉雄浑的旋律和蕴含无穷力量的歌词,将八路军不屈不挠的革命精神,化作铿锵有力、热情奔放的语言,淋漓尽致地展现出来。在那战火纷飞的岁月里,它如战鼓催征,极大地激励了广大官兵的战斗意志,成为抒发八路军将士豪情、凝聚军心士气的有力武器。

抗日战争胜利后,《八路军进行曲》作为广大官兵最喜爱的歌曲之一,歌词经稍许调整,被继续传唱,并更名为《人民解放军进行曲》。我们的军队高唱着它进行了三大战役,高唱着它百万雄师过大江,高唱着它从胜利走向胜利,迎来了中华人民共和国的诞生。

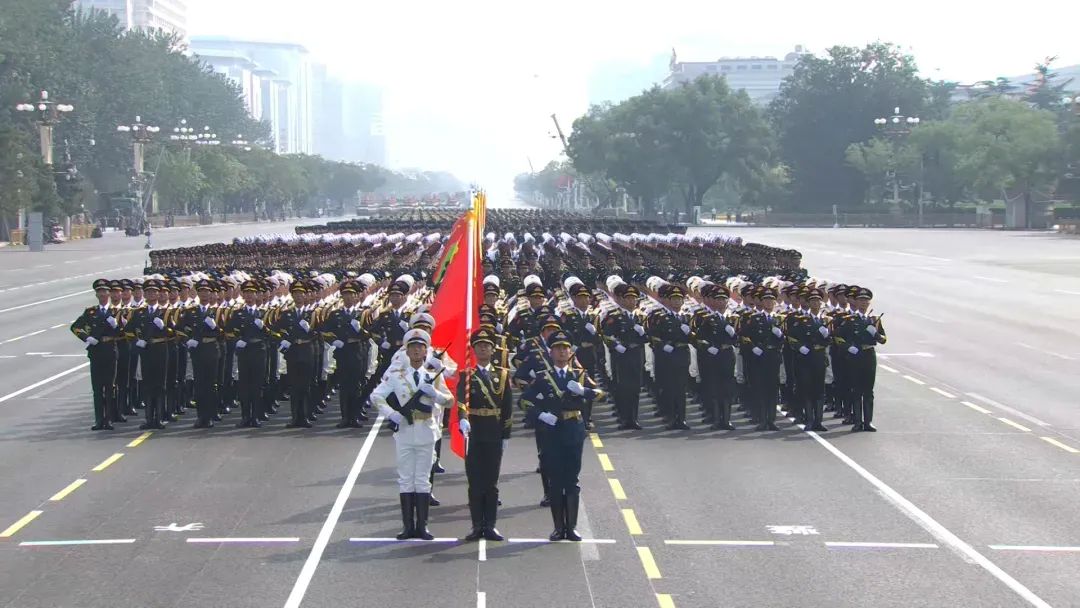

《人民解放军进行曲》还被列为开国大典的演奏曲目,在天安门前奏响。1965年,它又被更名为《中国人民解放军进行曲》。1988年7月25日,经中央军委批准,将其正式定为中国人民解放军军歌。

光荣传统永不褪色,红色基因代代相传。军歌,赓续着人民军队的红色基因,如同一座跨越时空的桥梁,一端深植于峥嵘岁月的厚重土壤,一端紧密连接着朝气蓬勃的当今时代,既铭刻着鲜明的历史印记,又焕发着强大的精神感召。

自1939年诞生以来,这首凝聚着军魂的战歌,历经数次精心修订,终成今日之定篇。岁月流转,而其声愈壮,其意愈新。《中国人民解放军军歌》已经不仅仅是一段旋律, 它汇聚着磅礴力量,传承着不朽精神,是英勇无畏战斗意志的高亢号角,是优良传统的生动写照,更承载着人民军队为人民的永恒誓言。

在烽火连天的岁月里,它传唱于大江南北,激励无数热血青年奋勇向前、以身许国;在新时代新征程中,其蕴含的精神仍然闪耀着璀璨的光芒 —— 时刻提醒着当代军人要不畏艰苦、不惧挑战、不忘本色、不辱使命,激励着一代代官兵团结一心、砥砺前行。

“向前!向前!向前!”——官兵们高唱着它,奔赴祖国最需要的地方;高唱着它,扎根在边关海岛,忠诚奉献,无怨无悔;高唱着它,在训练场上淬炼血性胆气、磨砺胜战本领。人民军队也必将在这激昂旋律的伴随下,永远向前,战无不胜!

内容来源于:中国军视网,综合自中国军网、《国家记忆》、人民日报、人民网等