弥合“黑洞”,呈现完整的抗战时期电影史

■李伯绅

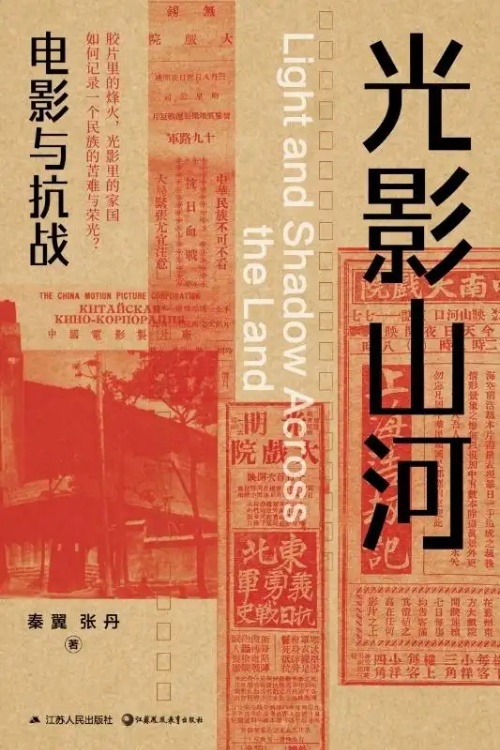

南京艺术学院戏剧与影视学院秦翼教授和张丹副教授合著的《光影山河:电影与抗战》(江苏人民出版社2025年4月出版)是对“十四年抗战”期间中国电影发展的全景式研究。本书在科学系统阐述史实的同时,深入探寻中国电影发展的内部文化肌理,梳理了抗战时期看似分隔的各区域电影的发展和互动。

弥合“黑洞”:重构抗战电影的全景叙事

中国电影史领域中,有关中国抗战时期电影的研究,长期以来近乎“黑洞”。《中国电影发展史》中仅以不足7页的篇幅进行叙述。在“革命史观”的主导下,沦陷区电影在相当长时间里成为中国电影史研究中被回避的话题。进入21世纪,在“重写电影史”的浪潮下,虽然已有不少研究尝试填补这一“黑洞”,但仍然缺乏“基于十四年抗战并连缀抗战前后”的研究,《光影山河:电影与抗战》一书正是致力于此。

本书开篇回溯了抗战爆发前中国电影经过二十余年的发展,在技术、产业、人才、观念、制度上的积累。1931年九一八事变和1932年“一·二八”事变激起了全民族的抗战热情。全面抗战前,出现了大量旨在唤醒民众、动员抗日的电影作品。如联华公司出品的《狼山喋血记》《小玩意》等故事片,《十九路军抗日血战史》《淞沪抗日阵亡将士追悼会》《东北义勇军抗日战史》《热河血泪史》《上海浩劫记》等抗战纪录片。声音元素的加入,特别是那些激昂的抗战歌曲和配乐,极大地强化了电影的感染力,激发了无数观众的爱国情怀。

对于1937—1945年全面抗战时期,《光影山河:电影与抗战》对四个主要区域进行全景式描绘,即:以重庆为中心的大后方电影、以延安为中心的根据地电影、以上海为中心的“孤岛”和沦陷时期电影、伪满和华北沦陷区电影。“孤岛”特指1937年11月上海沦陷后至1941年12月太平洋战争爆发前的上海租界地区,以及1941年12月香港沦陷前的香港地区。以往研究常低估“孤岛”电影的价值,《光影山河》通过详实史料指出,身处政治高压环境的上海电影人,通过《木兰从军》《文素臣》等古装片宣扬“忠孝节义”等传统价值,或通过《新地狱》《孤岛春秋》等时装片反映“孤岛”民众的现实困境,隐晦地传递抗争意识。留守上海的左翼影评家阿英等人利用电影评论阵地揭露日本人收买上海电影界的阴谋,进行文化的抗日斗争,延续了上海沦陷前左翼电影创作的进步态势。香港影人也积极投入“国防电影运动”,激发了香港电影界的抗日救国热潮。“沦陷区”则涵盖九一八事变后的东北、七七事变后的华北以及1941年12月太平洋战争爆发后彻底沦陷的上海,这是以往研究最为薄弱的地方。《光影山河》在批判日伪在伪满、华北实施的文化侵略以及在上海拍摄的反动宣传片、新闻片的同时,详细梳理了日伪吞并上海电影业的阴谋。面对生存与生命的胁迫,留守上海的中国电影人被迫与日方“合作”拍摄了《万世流芳》《万紫千红》《春江遗恨》等所谓“合拍片”,这种“合作”充满被迫与艰辛。中国影人通过拖延拍摄进度、巧妙改写剧本情节、运用隐晦的镜头语言等方式,在夹缝中进行着不屈的抗争。

《光影山河:电影与抗战》以“十四年抗战”为纵向时间轴,以战时多区域电影产业发展为横向空间轴,编织出一幅以往所遗漏的、更为完整的抗战时期中国电影全景图。它打破了以往电影史研究将“抗战电影”局限于非沦陷区官方或进步电影创作的单一叙事,通过对“孤岛”“沦陷区”电影个案研究,揭示了战时中国电影发展的多元性、复杂性和内在韧性。在弥合“黑洞”的同时,有力地证明了部分沦陷区电影绝非简单的“汉奸电影”标签所能概括,而是民族意志在极端困境下的一种特殊而坚韧的表达形式。

作为“历史”的电影:电影史学研究的范式突破

李少白认为,电影历史学是融合电影学和历史学的一个交叉学科。应将中国电影的发展演变置于中国近现代史的宏大命题中,将电影史同政治史、社会史和经济史融合,为跨学科研究提供更广阔的基础视角。电影在近代中国早已超越单一的商品属性,成为政治宣传、社会交往与文化博弈的重要媒介,与中国追求独立、自由、民主、统一、富强的发展进程紧密交织,唯有树立开放的电影史观念,才能形成完整的中国电影发展史叙事。

《光影山河:电影与抗战》正是这一研究范式的实践。该书将电影史嵌入宏大“战争史”框架之中,通过丰富史料展示电影人在战争下通过电影实现自救、抗争与重生的历程。其核心贡献在于两方面:一是更新中国电影史研究范式,以“实在论”史观对战时大后方、根据地、孤岛、沦陷区等多元空间的电影生产、传播与接受进行延续性考察,打破以往割裂的地域研究局限;二是史料突破,1941年至1945年沦陷区电影史料的搜集一直是中国电影史研究中难以克服的困境,《光影山河》通过系统挖掘报刊、档案及战时海关数据、胶片进口记录、影院上座率报表等文献,发现了中日电影界围绕“胶片”展开的隐蔽角力,进而展现战争对电影产业链的摧毁性影响。

“胶片危机”是抗日战争中日伪绞杀中国电影产业的缩影。全面抗战爆发后,中国进口贸易受到重大影响,使严重依赖外国供应的电影胶片及炭精棒濒临枯竭,导致制片与放映成本激增。从业者被迫采取极端应对措施,即缩短影片时长、停拍故事片、将有声片转为无声放映,甚至拆解声带片作副片使用。上海电影界曾尝试通过行业联盟直购外国胶片并推进国产化,但均因日军的侵华战争而失败。日伪政权趁机以低价胶片为诱饵渗透上海影业,“中联”至“华影”的蜕变标志多数上海私营电影公司沦为日伪宣传工具,最终使上海电影业在“胶片扼喉”下全面沦陷,展现出经济与科技积弱的中国在电影产业中的不能自主。战后中国电影业发展充分吸取“孤岛”和“沦陷”时期惨遭吞噬兼并的教训。以“昆仑”“文华”为代表的“战后新电影”创作群体,在有限的资源下,更加注重打磨剧本和提升影片艺术性,整体艺术水平相比战时有了显著进步。从战前资本垄断、战时殖民压迫到战后艺术重生,胶片危机不仅是产业困局,更是中国电影人在民族危亡中寻求文化主体性的缩影。

多重驱力:抗战时期中国电影的文化表达

抗战时期中国电影的发展,在战争外因与传统内因的影响下形成了复杂的叙事动力与文化谱系。这一时期的电影文化,是中国传统美学、革命思潮以及侵略者妄图实现的文化同化及其对抗的综合表达。

《光影山河:电影与抗战》引入赵汀阳提出的中国文化的“旋涡模式”概念,进行了沦陷区电影文化分析。赵汀阳认为中国之所以能够形成大规模的政治与文化存在,是存在以精神世界的保有和扩展为基础的“文化旋涡”,这个“旋涡”因各种政治、文化、宗教势力的加入与同化而不断扩大。正是因为中国文化的“包容性”,深厚的中国文化形成的“旋涡”也融合消化着外来文明,不管是战前及战争初期对于欧美文化,还是战局扩大后对于日本侵略者的“‘国策’宣传”。在沦陷时期中日“合拍”的《万世流芳》中,日本影星李香兰饰演的“凤姑”以孤女身份暗示沦陷的东北地区,在外敌入侵的背景下,小心求生,但却时刻坚守自己的善恶底线。歌舞片《万紫千红》则运用了“日本人极力贬低并逐渐禁止的美国电影范式”。侵略者的文化宣传策略被卷入中国文化“旋涡”,在其内在逻辑下被重新诠释与塑造,凸显了中国文化在逆境中转化吸收外来元素的独特机制。

抗战时期的中国电影,是在多重文化力量交织作用下艰难前行的。它既是战前已确立的、注重民族美学表达与社会关怀的传统延续,也是在民族危亡关头,受“左翼文化运动”感召,以“现实主义”为武器投身救亡洪流的战斗号角,更是在沦陷区特殊语境下,中国深厚的文化“旋涡”展现的惊人韧性。这多种力量——深厚的民族美学传统、激越的时代救亡精神、强大的文化同化机制——相互渗透、作用,共同书写了中国电影在抗战烽火中的悲壮篇章,为战后的电影复兴奠定了复杂而深刻的基调。

《光影山河:电影与抗战》在具有严谨的学术风格的同时,增加了大量历史图片与电影评论,提升了面向广大群众的可读性。抗战时期电影不仅是抗战的鼓动者,更是这段民族集体记忆的传承者。在抗日战争胜利80周年与中国电影诞生120周年的交汇点上,在身份认同与民族情感下,通过重构抗战电影史的“整体性”叙事,《光影山河》不仅为抗战研究提供了多元视角,也为中国电影的未来发展提供了历史经验。