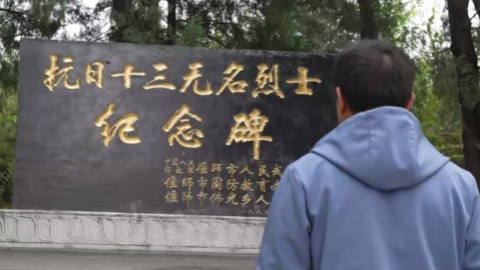

▲《他们仨》,刘黎琼著,译林出版社2025年6月

此情如此投递

■陈曦

自然科学与人文学科的唯美交融,宏大星空与微世界辉映在人心的宇宙,一本跨学科跨代际跨文体的深情之书传递出的是民族精神的密藏内核。阅读《他们仨》,可以说是一场浩浩汤汤的溯源之旅,同样是一场波澜壮阔的真情航程。作者向无数读者真诚呼告:此情如此投递。

《他们仨》以故事套盒的形式讲述三代人的情感牵绊。外公外婆与母亲,我与外公外婆,以及外婆母亲与我,当然还有略写的母亲与自己的祖父祖母、父亲母亲与我。横向上,同一时空中的每一个“他们仨”构成了叙事层的链条。我“出离”学校后与外婆相见,再一起与母亲相会是故事的第一层叙事;而我在外婆回忆录中看到的“他们仨”,也就是外公外婆与母亲的往事则是故事的第二层叙事,这部分是核心叙事。在往事重现中,包括幼时的母亲与她的祖父祖母、父亲母亲与我的略写,则是叙事的辅助层。当我回忆起与外公外婆一同生活的时光时,作者寄寓在故事中的深切意旨才得以由儿童视角揭开,也正是经由此,我们才能读到人间温情与家国情怀的对撞与统一,那些更博大而至精微的至情也就在童眸的发现中传导至每一位读者。

缺席,是《他们仨》中令人伤怀也令人动容的关键词。两重缺席构成了情感的对冲与调和,令文本具备了现实意义上的内部张力。作为科研工作者的外公与外婆不得不缺席自己孩子的童年。其中外公的缺席是文本的驱动,从事科研工作的外公不得不奔波在荒野之中,与那些蘑菇相依相伴,他缺席了孩子绝大多数的童年,可他写下的那些信,那些真挚的秘语却成为一堂又一堂生动的人生课。当那些盈满着自然之味与亲子之情的信件铺展在“我”的面前,那些无需言明的爱与无奈,决绝与温柔,全然流露。

外公的离世,是一场没有归途的缺席,可这场缺席却又促成了“我”的奔赴与外婆对往事的书写,让“我”完成一次成长的洗礼,因此外公再次因缺席而在我们精神与情感深处在场。当“我”在外婆回忆的故事中读懂了更广大的深情时,“我”也刚好完成了对母亲与父亲的重新审视,他们在缺席中在场,同千千万万的科研工作者、医务工作者一样。

《他们仨》的作者是科研一线的科普工作者,在这本书中,我们同样读懂了作为作家的深情。

事实上,那一封封信件也好,外婆的回忆也罢,甚至包括母亲远赴非洲疫区的书写,都在不同层面与维度上写出一曲动人的主体性之歌,这也是这部小说最闪光的内核。外公的蘑菇,外婆的星空,母亲的病毒,是极广、极大、极小,是无穷。可是作为血肉的主体,他们凭借着受限的生命去追寻探索,那样激情丰沛,那样义无反顾,这背后是不可动摇的主体性。作者笔下的“他们仨”,倔强、深情,坚韧、柔软。

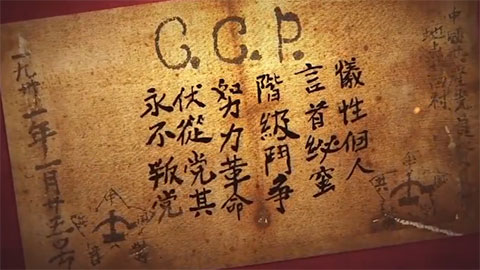

小说中的“他们仨”除却情感的牵绊,更多的是对理想、对事业,更是对家国的共同情感与担当体认。从新中国成立伊始,于百废待兴中攻坚克难,到面对瘟疫时,以改变专业的形式与时代同行,“他们仨”的选择背后是时代对人的影响以及人在时代中对个体选择的辨析与确认。

对“大家”的选择自然便意味着对“小家”的疏离,可故事中的“他们仨”却并没有怨怼,愧疚之外是倾尽全力的护持。与其说他们彼此因懂得而理解,从而构成一个温情的共同体,不如说他们都找到了个性之中的共性,以主体性的坚守熔铸着共同体的“基因链”。对生命价值与存在意义的确认,是他们以小博大的方法论,更是他们以有涯追无涯的内在驱动。他们相信的是,每一代人的使命都在未来深具意义,他们用当下的坚守与未来同在。

与《我们仨》不同,《他们仨》里有着一份超越个体悲欣的博大的情愫。科普作家刘黎琼把她的目光聚焦那些她最熟悉不过的伟大的平凡者身上,她所做的,是以一个虚构的故事完成对一类人乃至一个民族的精神的“普及”。这样的“别样普及”与对科学知识的普及同等重要,这是在人工智能飞速发展、科学至上的时代对人文价值最真诚的护持。