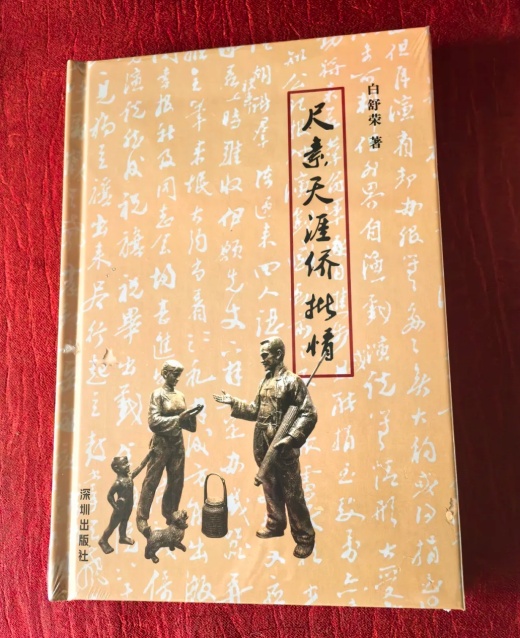

尺素情深 天涯可寄

——读白舒荣《尺素天涯侨批情》

■吴伟琦

读《尺素天涯侨批情》(深圳出版社),像是在翻阅一封封泛黄的旧信,那些久远的故事、温热的情感,隔着纸页缓缓流淌过来。白舒荣用她质朴却饱含深情的文字,为我们打开了一扇关于侨批的记忆之门。

关于“侨批”,很多人或许只在博物馆的展览中留下过模糊的印象。作者在书中这样解释:“‘侨批’这个名字听起来带点神秘感,实际上却非常朴实接地气。‘批’是闽粤沿海地区方言中‘信’的读音。”但它的意义远不止于此,侨批不仅是问候冷暖的家书,更肩负着汇款的重任。一张薄薄的信纸,既是情感的寄托,也是家用的保障,真正做到了“银信合一”。它们远涉重洋,辗转万里,在艰难的交通条件下抵达故乡亲人手中。“几多贴心话,若干辛苦钱。”侨批承载着海外游子对家人的挂念与对生活的信念。

以此为线索,《尺素天涯侨批情》缓缓展开它的叙述。作者从“侨批”的起源讲起,带领读者走近一封封信札,触摸文字背后那些鲜活而真实的生活与情感。为了谋生,成千上万闽粤沿海的百姓漂洋过海,在异国他乡从事体力劳动。但无论生活多么艰难,他们都坚持定期寄回一封封侨批——既是对家人的思念与安慰,也是对家中生活的实际支撑。作者用六章内容,细致描绘了“侨批”的历史脉络、个体故事、文化价值与家国情怀,让“纸短情长”的历史痕迹跃然纸上。

书中最打动人的,是那些看似细微却极具力量的瞬间,字里行间是浓浓亲情:一边是东南亚陌生土地上日复一日的劳作,一边是家乡亲人对温饱与团圆的期盼。每一分钱都来之不易,每一个字都斟酌再三,伏案提笔时的慎重与牵挂,跃然纸上。再比如,“战火中生死搏汇路”一节,讲的是战乱年代里,众多送批人冒着生命危险送批的故事。即便前方生死未卜,他们依然要让一封信安稳抵达,这种不顾艰险、咬牙坚持的信念,让人不禁动容。作者以编辑、作家的敏感细腻,不经意间捕捉到许多容易被忽略的细节。比如对不同年代侨批货币的更替、侨批币种兑换的描写等,这些看似生活枝节的内容,恰恰让人感受到历史的真实存在。

值得一提的是,这本书并未止步于对乡愁的回望,而是内蕴着更广阔的家国情怀。从普通的南洋机工到著名侨领,从匿名捐款到支援抗战,每一个名字、每一个故事背后,都是“身在异乡,心系故土”的深沉情感。这些章节读下来,让人对侨批文化有了更深刻的体会。那不是简单的思乡,而是漂泊者用血汗熔铸的超越个人生死的大情怀。

整本书看下来,让人印象最深刻的,反倒是作者在行文中的克制。作者冷静客观的叙述中,留下历史中那些远渡重洋者的背影,留下码头边依依不舍的告别,留下寄往故乡的小小信封上那一行行颤抖的字迹。那是普通人用质朴却真挚的方式,努力连接着彼岸与此岸、过去与未来。